日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

(再掲)固定資産税減免特例の適用申請、期限は2月1日まで 2021.01.18

先週1月15日で申請の受付けを終了する予定だった「持続化給付金」、「家賃支援給付金」は、急きょ来月15日まで延長されることになりました。ただ、給付条件はまったく変更がないので、新たに給付対象になる中小事業者が増えるのではなく、あくまで感染拡大の影響で申請手続きに遅れが出るケースを考慮してのことです。それより重要なのは、今月から始まっている「固定資産税減免特例」の適用の申請です。

この「固定資産税減免特例」、令和3年度課税分の固定資産税等(令和3年1月1日時点の所有資産)に限り、新型コロナウイルスの影響で、令和2年2月から同年10月までの間に連続する3か月間の売上高が、対前年同期比で50%以上減少した場合は「全額免除」、30%以上50%未満減少した場合は「2分の1に軽減」される制度ですので、中小事業者等にとっては、2月から10月までの売上高の対前年同期比の確認が必要になります。

減免特例の対象資産は、固定資産税の課税対象である土地・建物・償却資産のうち、事業用家屋(減価償却費が税法上の損金または必要経費に算入されたもの)および償却資産(固定資産税を支払っているリース資産も対象)に限られます。減免特例の適用には、中小事業者等が税理士・会計士などの認定経営革新等支援機関等の申告書の確認(① 中小企業者等に該当するか ② 売上減少 ③ 特例対象家屋の居住用・事業用割合)および対象資産のある市町村等が定める様式の申告書を発行してもらう必要があり、申請期限の令和3年2月1日までにその申告書に必要書類を添付して軽減の申請を行います。

『草津市家賃支援給付金』 2021.01.11

新型コロナウイルスの影響で売上げが大きく落ち込んだ中小事業者を支援する「持続化給付金」、「家賃支援給付金」は、当初の予定どおり今週15日(金)で申請の受付けが終了します。令和2年分の確定申告をされる個人事業主で、すでに昨年中「持続化給付金」、「家賃支援給付金」に受け取った方は、その給付額を雑収入(消費税:課税対象外)で計上することになります。特にふだん事業で使用しない銀行の個人口座に振り込まれた方は、計上モレ(仕訳:「事業主貸/雑収入」など)が起こらないよう注意が必要です。

また、「家賃支援給付金」の給付決定を受けている中小事業者の内、① 草津市内に本店を登記している法人、② 草津市内に住民登録を有している個人で、申請の対象となる支払賃料が草津市内に所在する建物・土地の支払賃料である場合は、『草津市家賃支援給付金』の給付を受けられる可能性があります。ただ、これら要件のため、たとえ草津市内で事業を行なっていても、本店の登記や住民登録が草津市内でない法人や個人は、残念ながら給付対象外になってしまいます。

『草津市家賃支援給付金』の支給額は、国の「家賃支援給付金」の給付額の1/6に相当する金額(法人の場合で最大100万円・個人の場合で最大50万円)になり、給付申請は令和3年2月26日(金)まで(なるべくオンライン申請で、郵送でも可)。問い合わせは、草津市商工観光労政課(077‐561‐2351)で受付けしています。

油日神社 2021.01.03

謹賀新年。ことしもよろしくお願いします。

ふたたび新型コロナウイルスが猛威をふるっている状況ですが、元旦の朝、どこか人手が少なそうな所にと、白洲正子が著書『かくれ里』でも訪れた油日神社(甲賀市甲賀町)へ。新名神 甲南ICを降りると、大晦日から降った一面の雪景色の中、人のいない山道を行くこと約20分、到着すると案の定まだ参拝する人はほとんどなく閑散としていました。

老樹に囲まれた境内に入ってみると、なかなか雰囲気のある佇まいの神社です。正面の参道から見える楼門、回廊、拝殿、本殿(どれも国の重要文化財)が整然と一直線に並んでいて、とくに楼門から左右に広がる回廊は、広島の厳島神社を彷彿とするあまり見ない珍しい造りでした。参拝を終えた頃には、社務所に正装した地元の方々や巫女さんが集まってきて、これから拝殿でなにか神事をされる様子。ここ油日神社は山岳信仰や民族行事も行われているそうで、里山の人たちに長いあいだ大切にされてきたのがよくわかります。

(オンラインでない!)笹岡宏保先生の研修会 2020.12.21

コロナ禍の中われわれ税理士の研修も、大学の講義のようにオンラインばかりになりました。ただ、TKC近畿京滋会は先々月の10月から毎月、対面式の研修会(近畿税理士会認定)を開催しています。開催にあたっては、会場を広くとり参加者を制限して「密」を避ける、手の消毒や検温をするなどの対策を講じてのことで、ご苦労をお掛けしている研修委員の方、TKC関係者の方にはただただ感謝です。あまり重要性のない・気の進まない研修会や会議などは、オンラインやウェブでも移動時間などが省けてよいでしょうが、やはり聞きたい・参加したいものはリアルなものでないと・・と思います。

先週は毎年この時期、TKC近畿京滋会がお呼びしている笹岡宏保先生の(オンラインでない)研修会で京都経済センターにて開催されました。テーマは、『【通達や問答集には載っていない!!】「相続開始前における被相続人名義の預金出金への対応」』で、「手許現金」、「贈与」、「みなし贈与」、「不当利得返還請求権」とされる場合について、裁判例等にも触れながら、相続税申告実務への対応についてのお話しです。ことしは「密」を避けるため、参加者を半数に抑えたことにより、すぐに定員がいっぱいになり、かなりの苦情が出たとのこと。早くこの新型コロナウイルスの感染が収束して、通常の研修会が開催されることを願うばかりです。

レノン・アンド・マッカートニー 2020.12.14

今週、ポール・マッカートニーの新作「マッカートニーⅢ」がリリースされます。この作品は新型コロナウイルスのよりイギリスがロックダウンされていた中で録音されたそうで、マッカートニー自身のプロデュース、演奏になっています。前回、同じく自身の名前を冠にした「マッカートニーⅡ」がリリースされたのが1980年。当時のわたしはなけなし小遣いで、今のようなCDではなくLP盤のレコードで買った記憶がありますが・・彼は現在78歳、とにかく現役で活動し続けています。![UICY-15964_Bte_extralarge[1]](http://kambara-office.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/UICY-15964_Bte_extralarge1.jpg)

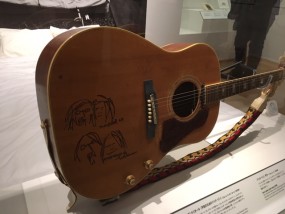

そして、ビートルズで共に活動したジョン・レノンは、今月12月で没後40年ということで、メディアでとりあげられることが多くなっています。東京六本木ではジョン・レノンとオノ・ヨーコの作品や遺品など展示した『ダブルファンタジー展』が開催されていて、感染状況がいまほどでなかった11月、日帰りでぶらっと行ってました。写真はレノンが愛用していたギブソンのギターで、描かれたイラストや弾いた跡なんか見ると実際に使い込んだ感がリアルです。来場者は意外と結構若い人がいて、生前の活動を知らない世代でも興味を持っている人が少なくなく、亡くなってからも彼の影響力の大きさを感じます。

簡易課税事業者と「簡易課税制度の適用に関する特例」 2020.12.07

消費税の簡易課税制度を選択している事業者は、売上高をベースに消費税の納税額を計算します。たとえば、ある小売業者の売上高が2,000万円(税抜)の場合、消費税の納税額は「2,000万円×10%×(1-80%(みなし仕入率))=40万円」となります。もし、この小売業者の仕入高・経費が1,400万円(税抜)であったなら、簡易課税制度でない一般課税での納税額は「2,000万円×10%-1,400万円×10%=60万円」ですので、簡易課税制度によって、20万円(60万円-40万円)が軽減したことになります。

簡易課税制度を選択するには、通常は適用を受ける課税期間が開始する前までに「簡易課税選択届出書」を提出する必要があります。ただ、コロナ禍の影響で売上げが著しく減少した事業者の中には、簡易課税制度を選択して課税期間を開始したが、簡易課税制度を選択したことで、逆に納税額が増えてしまった事業者もおられると思います。

『週刊 税務通信No.3632』(令和2年11月30日)には「課税期間開始後における事後的な選択・選択不適用が可能となる特例(後述)があり、新型コロナの影響で “売上高が減少したこと” も同特例の適用事由に該当するようだ。」とあり、売上げが減少した事業者には、所轄税務署へ承認申請することにより「実際に、簡易課税から一般課税に変更した例もあるという。」とのこと。承認申請手続などの詳細は、国税庁ホームページ『消費税の課税選択の変更に係る特例について(詳細版)』の「簡易課税制度の適用に関する特例について」(4ページ目)で説明されているので、こちらを参考にされるとよいと思います。

PCR検査費用は医療費控除の対象か? 2020.11.30

最近、新型コロナウイルス感染者の再拡大がどのメディアでも報じられていますが、ウイルスの遺伝子を検出する方法で「PCR検査」が最も精度が高いと言われています。そして、この「PCR検査」にかかる費用が確定申告において医療費控除の対象になるか否かは、国税庁FAQ(令和2月10日23日更新「問12-2.」)で掲載されていて、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は医療費控除の対象になるとのことです。(公費負担より行われる部分の金額を除く)

したがって、たとえば単に感染していないことを明らかにする目的(陰性証明書等の取得など)で、自己の判断により受けたPCR検査の費用(自費検査)は医療費控除の対象になりません。ただし、PCR検査の結果「陽性」が判明し引き続き治療を行った場合は、その検査費用は医療費控除の対象となり、この取扱いは健康診断の結果、重大な疾病が発見され引き続き治療した場合の健康診断費用の取扱いと同じです。ちなみに、マスクの購入費用も単に感染予防を目的とするものは医療費控除の対象には該当しません。

滋賀県ホームページ『新型コロナウイルス感染症に関する滋賀県の状況について』によると、11月28日のPCR検査数が154件(累計 21,840件)、陽性者数 4人(累計 777人)で、直近1週間のPCR陽性率2.6%、現時点の確保病床数の占有率35.7%になっていました。

ゴジラとフエキのり 2020.11.23

約9年ぶりの大阪出店となる「心斎橋パルコ」へ行ってきました。いまのところ新型コロナウイルスの感染防止のため「密」をさけることから事前予約が必要で、こちらもマスクの着用・消毒液の持参など感染対策を徹底したうえでの入館でした。この「心斎橋パルコ」、今回は定番のブランド店やブティック、カフェのほか、たくさんのキャラクター・ショップも出店していて、体験型施設やアート作品を展示したフロアなどの多彩な店舗がそろった、いままでの枠組みにとらわれない新しい複合施設になっています。

日本のポップカルチャーが集結した6Fフロアで、とくに人気があったのが「ゴジラ・ストアOsaka」(日本で2店目、関西では初)。店内は赤と黒を基調にした内装で、巨大なゴジラのフィギュアやマニアが喜びそうな限定グッズなど、ゴジラ独特の世界観を表現しています。それから9Fフロアには、大阪の老舗のりメーカーの不易糊工業株式会社(大阪府八尾市)がはじめてオープンした「フエキ ショップ」があります。同社は1975年発売のロングセラー商品「フエキどうぶつ糊」をキャラクターに、企画会社とコラボして作られたスイーツや文具品などの商品がたくさん販売されて、どなたでも楽しめる空間になっています。

今回の予定申告書、「6/前事業年度の月数=6/12」ではありません。 2020.11.14

今月11月は法人(3月末決算)の法人税・地方税の予定申告書の提出月でもあります。通常の予定納税額は「前事業年度の税額×6/12か月」で計算しますが、今回は2019年10月1日以後に開始する事業年度から適用される「(新)特別法人事業税」やそれに伴い廃止された「地方法人特別税」の経過措置ほかの関係から、地方税(法人都道府県民税法人税割、法人事業税、特別法人事業税、法人市町村民税)の予定納税額は、その6か月の代わりにそれぞれの数値(1.9、6.3、2.3、3.7)を乗じた金額が税額になっています。

ただ、予定申告書上では、従来と同様に「6/前事業年度の月数」と表示されているので、計算間違えでは・・と誤解される納税者の方がいるかもしれません。予定申告書・納付書と一緒に送られてくるお知らせ(説明書き)には、(小さくですが・・)「予定申告に係る経過措置」として記載されています。

2019年10月より適用された「特別法人事業税」は、「地方法人特別税」の後継として法人に課される国税とのことです。しかし、国税の1つにもかかわらず、都道府県が「法人事業税」とともに徴収することになっていて、廃止された「地方法人特別税」と同様、法人税額の計算では費用計上が認められます。いずれにしても税金については税目や税率の変更で複雑になるばかり。手書きによる対応は必要以上に時間や労力がいるので、やはり申告納税ソフトの有り難味を感じます。

新型コロナ消費税特例 2020.11.10

毎年、この時期に送られてくる冊子『税理士職業損害責任保険 事故事例』。2019年度(2019年7月1日~2020年6月30日)の保険事故の傾向は、前年度と比較し支払件数は21件減少しましたが、一方で支払保険金は増加し合計約22億5千万円で過去最高になったとのことです。税目別では消費税や法人税の割合が大きく、これは例年のことですが、事故原因では消費税は各種届出書の提出漏れ、法人税は所得拡大促進税制に関する誤り等が目立っています。

たとえば、大きな設備投資をすることがわかっていながら、前事業年度末まで「課税事業者選択届出書」や「簡易課税不適用届出書」を提出していなかったことにより、免税事業者や簡易課税事業者のままで設備投資にかかる消費税額の還付を受けられなかった事例などがあります。ただ、昨今のコロナ禍の中では当初予定していた設備投資ができなくなる場合も考えられます。

このようなケースは保険事故になる事例ではありませんが、「新型コロナ税特法」として、消費税の届出等に関して特例が設けられています。令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間の一定の期間について、事業収入が前年同時期と比べて概ね50%以上減少している事業者については、納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、課税時期の開始後でも課税選択を変更することなどができることになっています。