日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

甲賀の山里にあるパンの店 2019.10.09

朝夕涼しくなり、ようやく秋らしくなってきました。わたしは関与先様の移転にともない、先々月より甲賀市にある工業団地におじゃましています。いままでは訪問するため高速道路を往復するだけでしたが、よくしらべてみると近くにちょっとしたパンと花の店があるというので、帰りに寄ってみることにしました。

目的の店に向って県道を走っていても商店ようなものは見当たらず、ときどき数軒の民家を見かけるのみ。この県道から細い脇道を入ったところで、ようやく目的の店『ウルーウール』がありました。わたしの行きつけ近所のパン屋も立地はよくないのに結構お客さんが入ってますが、ここに関してはこの店を知らないかぎり立ち寄ることのない立地にもかかわらず、かなりの人気店だそうで驚きです。建物は北欧風の水色が基調の天井を高くした平屋造りで、いろいろな種類のパンのほか販売用にアレンジメントされた花々が展示されたスペースもあり、街中にあるパン屋よりよほどこだわった造りになっています。

よくできている店のホームページによると、オーナーシェフは北米ワイルドブルーベリー協会主催のコンテストにてシュトーレンのレシピで優秀賞を受賞。どのパンも食べてみると素材そのものを大切にして、トッピングされている果物もしっかり歯ごたえがあり、一つ一つ丁寧に作られているのがよくわかります。

複数税率がスタート 2019.10.01

いよいよ今日から消費税率10%への引き上げと飲食料品(酒類と外食サービスを除く)等の軽減税率8%がスタート。早速、この朝買い物をしてみたスーパーの領収書では、「軽減税率対象品目である旨の*」や「税率ごとに合計した対価の額」がきっちり記載されていました。このスーパーは通常24時間営業ですが、レジやPOSシステム等の複数税率への対応で9月30日深夜からしばらくの時間、営業していなかったとのこと。今後しばらくは、会計入力時には旧税率(8%)と新税率(10%、軽減税率)の混在に注意が必要です。

大丸心斎橋店本館の新装開店へ 2019.09.24

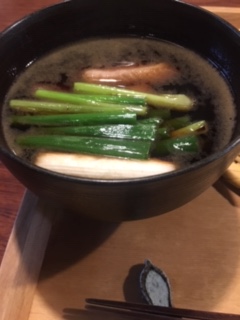

9月20日夕方、86年ぶりに建て替えられた大丸心斎橋店本館のリニューアルオープンへ。当日事務所を定時すぎに出たものの到着が7時前だったので、早速に10Fレストランフロアの寿司屋にてにぎりと土瓶蒸しで食事。どの店も新装開店で胡蝶蘭が処せましと並んでいて、なかには歌舞伎役者や著名企業の社長さんの名前なんかもありました。

今回の改装では来日観光客のほか、地元住民や近隣オフィスで働く会社員のような客層も取り込みたいとのことで、4Fから8Fはライフスタイルの売り場も設けられています。たとえば、ファッション雑貨店「MoMA Design Store」で展示されていた『Story Clock』(写真)は、ステンレスの球体が円形のウッドベースの周りを秒針のように空中遊泳する仕掛け。ここはニューヨーク近代美術館の公式ストアでもあります。地下2Fのフードホールには「世界酒BAR」(写真)をはじめとして手軽に飲食ができる13店舗が軒を連ね、実際このフロアがいちばん多くの人でごった返していました。仕事帰りの「ちょい飲み」に、ちょうどいいスペースかもしれません。

農業事業者は10月1日より消費税のみなし仕入率が有利に 2019.09.17

いよいよ消費税率の10%への引上げが来月に。ただし、飲食料品等については軽減税率8%が適用されるため、食用の農産物(米、野菜、果物など)を生産する農業事業者は10月1日以降に出荷しても、軽減税率が適用されるため税率は8%のままです。一方で10月1日より種苗、肥料、農薬、諸材料、農具などは標準税率が10%になります。

消費税額を「課税売上にかかる消費税-課税仕入にかかる消費税」で算出している『本則課税』では、事業者は納付する消費税額が減少するだけで実質的な負担増はありません。ただ、課税売上にかかる消費税額に税務上定められた「みなし仕入率」を乗じて「課税仕入にかかる消費税額」とする『簡易課税制度』では、種苗、肥料、農薬、諸材料、農具などの税率上昇分2%(10%-8%)が負担増になってしまうため、10月1日からは食用の農産物を扱う農業事業者は「みなし仕入率」が従来の70%から80%になります。

現在、消費税の申告義務のある農業事業者は課税売上高が5000万円以下で『簡易課税制度』を採用しているケースが多いと思われます。たとえば、個人事業主では1月1日から9月30日まで「みなし仕入率」70%、10月1日から12月31日まで「みなし仕入率」80%となり、課税売上高を区分する必要がでてきます。また、少ないでしょうが、『本則課税』を適用していた農業事業者も「みなし仕入率」の変更にともない、10月1日以降『簡易課税制度』適用の有利不利を検討してみるのもよいかもしれません。

谷町六丁目の蕎麦屋 2019.09.06

昨日は近畿税理士会国際部の部会に出席するため、大阪天満橋にある近畿税理士会館へ。内容は国際セミナーの開催や諸団体との交流などの打合せで、来年1月まではだいたい月1のペースで開会される予定になっています。

ところで、天満橋あたりで美味しい昼食を出す店はないかと、食の紹介本で探してみましたが『そば切り 文目堂(あやめどう)』がよさそうなので、午後の部会の前に寄ってみることに。場所は「地下鉄天満橋駅」から谷町線を南に2駅いった「地下鉄谷町六丁目駅」から徒歩1分のところ。このあたりまで来ると空堀商店街に下町っぽい個人商店があったり、レトロな町家を見かけたりと昭和の時代のよき風情が漂います。このようなローカルの雰囲気を求めてか外国人の観光客もよく見かけ、この蕎麦屋さんも昔の長屋をリノベーションしたような落ち着いた店構えでした。

わたしが注文したのは、粗挽き(そば殻を挽き込んだ黒っぽい蕎麦)による「鴨汁そば」。蕎麦はそば粉が持つ本来の風味が生かされていて、適度な歯ごたえがあっておいしかった。鴨汁も鴨肉に弾力がありコクもあって蕎麦と山椒とにいい相性。味自身は少々濃い目で、あとで出てくる蕎麦湯まで堪能できました。おしながきを見ると日本酒に合いそうな料理も出すようで、夕方からの時間帯に行くのもいいかもしれません。

10月以降の経理処理は、しばらく消費税率8%と10%の混在に注意 2019.09.02

消費税率10%引上げと軽減税率の導入から1月足らずとなりましたが、今回2%アップのみのためか、関与先の中でとくに駆け込み需要の話しはお聞きません。軽減税率に関する経理処理についても、軽減税率(飲食料品等)の販売のない一般的な事業者である限り、従業員用や来客用の茶菓子や新聞の購読など、税率10%でなく軽減税率(8%)の適用に注意すれば、おおむねはフォローできるとおもいます。

一方で10月以降の経理処理では消費税率8%と10%の混在には注意が必要です。入力処理については、会計ソフトが入力伝票の日付で・・(9月30日)10,800円入力 → 本体価格 10,000円、消費税額 800円 (10月1日)11,000円入力→ 本体価格 10,000円、消費税額 1,000円・・と自動的に税率を判断してくれます。(税抜経理)

ただ、10月1日以降の入力処理でも、たとえば「20日締め」の「9月21日から10月20日の請求分」のうち9月末までの仕入・経費の8%部分、期中においては簡易的に「請求日」でなく「支払日」で仕入・費用を計上しているケースなど、「請求日」および「支払日」が9月と10月にまたがる取引があります。当分のあいだ煩雑になりますが、経理担当者が実際の購入日や請求日に基づき、適用税率が8%か10%かを個別に判断していく必要が出てきます。

丹生谷の焼き鮎 2019.08.26

国道365号線で長浜から木之本を通過し、途中余呉湖の東を通り過ぎ右折、昨日は左右には高い山並みが続く「丹生谷」へ行ってきました。この地域は川に沿った平地に集落が点在しているのみのちょっとした「秘境」、まだまだ残暑きびしい日々ですが、ここまで来るとさすがにすごしやすさを感じます。

この日は、地元で『丹生谷文化財フェスタ』という丹生谷の歴史と文化の総合イベントが開催されていて、建築史上貴重な余呉型民家の内部が公開されていたり、点在する古刹が特別拝観できたりと、地区ごとにいろいろな催し物が行われていました。写真は丹生谷でもかなり谷奥に位置する洞寿院の山門の様子、大勢の禅僧が修行の道場として使われたそうで、聞こえるのは周囲の山々から聞こえるセミの鳴き声と近くを流れる川のせせらぎのみ。地元の人たちからは、山で採れた栃の実(写真)の入った栃モチをいただきましたが、添加物が混ざっていない栃の実とモチ米そのものの味でした。

この地区の丹生川では鮎、ウナギ、アマゴ、イワナなどの川魚が採れ、この日も渓流釣りをされている方を何人も見かけました。わたしも釣ったばかりの鮎を炭火焼でごちそうに。味付けはすこし多めにかかった粗塩と鮎そのももの素材を生かしたシンプルなものです。

相続開始前3年内の贈与でも相続財産に加算されないケース 2019.08.19

相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与時の価額を加算します。これは、相続税の計算上、被相続人からその亡くなる前に贈与を受けた財産で3年以内のものは、贈与財産というより「相続財産の前渡し的なもの」として線引きされているためです。基礎控除110万円以下の現金などを贈与する「暦年贈与」でも、相続開始前3年以内に贈与されていたものであれば、贈与税がかかっていたかどうかに関わらず加算します。(贈与税がかかっていた場合は、相続税から控除します)

ただし、冒頭にもありますが加算しなければならない人は、「被相続人が贈与した人」の中で「相続などにより財産を取得した人」に限られます。たとえば、被相続人が生前にお孫さんに多額の贈与をし、その贈与の日の3年以内にお亡くなりになられても、遺言で財産を相続(遺贈)していない限り、生前贈与加算の対象にはなりません。(贈与税は課税されます)

また、贈与財産のうち、贈与税の配偶者控除の対象財産、直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金や教育資金などは例外的に相続税の課税価格に加算されません。相続税対策をするうえで、どの贈与が加算の対象になるか押さえておくことも重要な要素になります。

消費税等の中間申告について 2019.08.15

個人事業主の方(わたし自身もそうですが・・)には、8月末に消費税等(消費税及び地方消費税)の中間申告や事業税(第1期分)を納付される方が多いと思います。消費税等の中間申告については9月2日(月)が法定納期限ですが、振替納税制度を利用すると9月27日(金)に引落しで1か月ほど納付を延期でき、納付手続の手間が省けて便利です。振替納税制度は今年3月15日の確定申告時には利用してなくても、9月2日分はいまから『預貯金口座振替依頼書』に所定事項を記入して税務署へ提出すれば利用できます。

消費税等の中間申告額は直前課税期間(個人の場合:平成30年1月1日~12月31日)の消費税等の6/12の金額(端数切捨て)ですが、申告する消費税額が大きい法人のような場合、消費税額の3/12の金額を年3回に、または消費税額の1/12の金額を年11回にわたって中間申告するケースがよくあります。

一方で今年10月1日より消費税率は8%から10%へ引き上げられます(軽減税率を除く)。ただし、税率引上げ後から1年程度は消費税等の中間申告は税率8%ベースの納税額のため、特に中間申告の納税を年3回や年11回行った法人は、中間申告額を除いた確定申告額がその中間申告額を比較して、思いがけず大きくなることがあります。日頃からそうですが資金繰りを管理するうえで、予想される消費税等の確定納税額を月次試算表でしっかりと把握する必要があります。

森の中のレストランで大和野菜を堪能する 2019.08.05

暑中お見舞い申し上げます。連日の猛暑日が続くなか、昨日は奈良市郊外にあるレストラン『秋篠の森 食の円居 なず菜』へ行ってきました。ここは、わたしがよく行く超人気カフェ『くるみの木』の姉妹店で、小高い丘の森の中に、レストランのほか、ゲストハウス、ギャラリーが併設されていて、内部も白と木目を基調とした落ち着いた雰囲気になっています。テーブルに出された料理は、多くの地元・奈良の新鮮な野菜(大和野菜)に肉や魚などの食材を取り入れた創作料理で、この店はミシュラン・ガイドブックの一つ星店でもあります。

今日の大和野菜は、そうめん南瓜(かぼちゃ)、ミニトマト、オクラ、大和茄子、葛うどん、苦瓜、夏柿の品々。写真は「蛸と蓮根の柚子ジュレ」と「焼鮎と干し胡瓜の葛うどんパスタ」。メニューはコースのみで、この日は13品目の料理を約1時間半かけ、ゆっくりいただきました。値段も手ごろでコストパフォーマンスの高いお店です。