日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

朗報!『消費税申告 延長可能に』 2019.12.16

今月(12月)提出の消費税の確定申告書から、その様式が大幅に変わっています。これは令和元年10月1日からの消費税率10%と軽減税率8%が含まれているためで、いま作成している消費税の確定申告書では「第一表」と「第二表」、付表は「付表1-1」、「付表1-2」、「付表2-2」、「付表2-2」の計6部の構成になっています(個別対応方式)。また、「第二表」の「標準課税額等の内訳書」を見ると、同じ8%でも旧税率8%と軽減税率8%では、国への消費税と地方消費税とで配分割合が異なるため(国 6.3%→6.24%、地方1.7%→1.76%)、非常にややこしい内訳書になっています。国と地方とが消費税等の税収獲得交渉の結果こうなったようですが、納税者のためもっとシンプルな税制できないものかといつも思います。

一方で、日経新聞(12月8日)の一面に、『消費税申告延長可能に 1カ月、法人税と同様に』の記事がありました。法人の確定申告の期限は事業年度末から2カ月以内が原則でしたが、従来から法人税や住民税はさらに1カ月延長(計3カ月以内)することができました。しかし、消費税等の納税額はその法人が消費者や取引先から預かったものとの考え方から、速やかな納付が求められ法人税のような1カ月延長は認められていませんでした。

ただ、法人税法上の収益・費用とそれにともなう消費税等の認識時期はほぼ一致しているので、法人税と消費税等の計算に要する時間はそれほど変わらないものでした。にもかかわらず、消費税のみ申告期限の1カ月延長が認められてなかったので、法人の中には消費税等の申告や提出業務に支障をきたすケースが出ていました。ここにきて、ようやく制度の見直し(2020年税制改正大綱)されるとのことですが、これは消費税等の確定申告する法人やわれわれ税理士の立場からすれば、しごく当然の見直しだと感じます。

法務局における遺言書の保管制度 2019.12.09

先週金曜日、TKC近畿京滋税務研究会の研修で京都に行っていました。講師は税理士 笹岡宏保先生、テーマは『民法(相続法)改正と相続税実務』で4時間にわたっての講演。内容は相続実務をするにあたり、入口になる民法が今回約40年ぶりに大幅な見直しするにあたって実務への影響を検証したもの。笹岡先生の研修は少なくとも毎年1回受けるようにしていますが、この先生は自身の解説のため各方面の資料を編集したレジュメを作成し、参加者に少しでも役立つ話しをしようとする姿勢が感じられます。また、新しい制度や実務上に起こった事例など、自身の率直な意見やユーモアをまじえて述べられるので講演時間がすぎるのが本当に早い。

研修の中では遺言制度に関する見直しについても解説されていました。普通方式の遺言には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、うち自筆証書遺言の遺言書については、パソコンでの作成や預金通帳・不動産の登記簿謄本のコピーを財産目録として添付ができる方式に緩和されました。また、自筆証書遺言の遺言書は自宅で保管されることが多く、遺言書の紛失・亡失や相続人による破棄・隠匿・改ざんのおそれがありました。その問題を解決する制度として、「法務局における遺言書の保管制度」が創設され、遺言書の存在の把握が容易になりました。ただ、作成費用や必要書類の収集や打合せなどの労力を考えても、公証人が本人意思を確認して作成する公正証書による遺言書の方が、紛争防止の観点等からまさっていると言えます。

教林坊の紅葉 2019.12.01

ここにきて、ようやく朝夕ひんやりしてきました。例年このぐらいの寒さでしょうが、地球温暖化の影響と思われる異常気象が日常化している昨今、たとえ平年並みでも気分的には何かホッとしてしまいます。わたしは近江の紅葉シーズンの終盤にさしかかったところ、週末に白洲正子の『かくれ里』にも紹介された「教林坊」(近江八幡市安土町石寺)に紅葉を見に行ってきました。605年に聖徳太子により創建されたと伝わる「教林坊」は、安土の里の山裾にある庵(いおり)のような寺院です。ただ、最近はけっこう「知る人ぞ知るスポット」として人気が出てきて、この日も大勢の参拝客で小さな坊内はいっぱいになっていました。石段を登って表門(写真)をくぐると、真っ赤な紅葉と点在する庭石にむした苔の色との対比(写真)がすばらしかった。

ただ、紅葉の葉もだいぶ落ちてしまい、紅葉シーズンも終わりにちかづいています。かつて経典や学問書を納めていた「教林蔵」(写真)のヨシ葺き屋根と白壁とのコントラストは詫びさびの風情。今週12月5日までは、夜間ライトアップ(19時まで)されるとのことです。

北京料理と水粿(シュイクエ) 2019.11.25

前回に引き続いてシンガポールの食をご紹介。まずは、MRT(公共交通機関)Novena駅上のVelocityビル内にある『老北京Lao Beijing』。北京を中心とする北方系の伝統的な中華料理を出す地元の人気店で、シンガポールのベストレストランガイドでトップレストランの一つに選出されたとのこと。わたしが店に入った午後6時で、地元の家族連れの団体客などでほぼ満席状態。メインは「北京烤鴨(北京ダック)」(写真)ですが、よく観光客がいく高級店のものと違い、皮だけでなく肉厚部分も一緒に食べるスタイル。アヒルの肉皮に濃厚なソースと淡白な小麦粉の皮のマッチングが絶妙でした。あとは、骨付き豚肉を甘辛く炒めた「鎮江排骨」(写真)や酸味が強くコクのあるスープ「川味海鮮酸辣湯」(写真)など、たくさんの地元客が賑やかな店内で手軽に北京料理をたのしむことができます。

また、フード・コート内でよく見かけるローカル・フードの中で、日本ではお目にかかれない「水粿(シュイクエ)」があります。米粉と小麦粉を小皿に入れて蒸し、そこに酸っぱく煮た大根の漬物をのせたもの。一見スイーツのようですが甘さのないウイロウの食感にちかく、トッピングの漬物をおかずにして食べる軽食(スナック)のような感じでした。

絶景を楽しめるアート・ギャラリー 2019.11.19

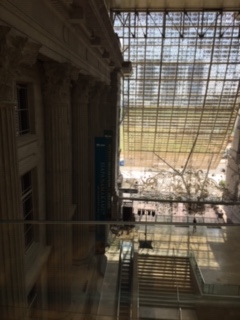

写真は先週末に行ってきたナショナル・ギャラリー・シンガポールの風景。この建物は2015年、隣接する築80年の旧最高裁判所と築90年の旧市庁舎の2つの歴史遺産を合体させたもので、かつて建物に挟まれた道路は1階から6階までガラス屋根による大きな吹き抜けの空間になっています。内部の展示物は歴代の名画を展示するのではなく、東南アジアの新進気鋭の作家による近代美術の作品が多く展示されています。シンガポールはこの建物を東南アジアのアートの中心的存在としようとしていて、このあたり最先端のエンターテイメントをいつも求めている姿勢が現れています。内部はとにかく広く総面積は6万4000㎡あり、全部鑑賞するには最短でも2時間ほどはかかるのではないでしょうか。古典的な外観と現在美術の展示物の対比が魅力でした。

それから、シンガポール滞在中に食べたローカルフードを一部ご紹介。まずはチャイナタウン・コンプレックスにある『天天海南鶏飯』のチキンライス(写真)。シンガポールの国民食とも言われるチキンライスでもこの店は別格で、行列は絶えることはなく午後1時過ぎにもかかわらず長蛇の列ができていました。鶏肉はジューシーで、特にご飯の炊き上がり方がいい。お米の一粒一粒がしっかり味わうことができ、また鶏がらスープの味のしみ方もちょうどよい具合です。あとはチョンバル・マーケット・アンド・フードセンターにある『鹵麺178』の麺料理ロー・ミー(写真)。ロー・ミーとは、片栗粉でどろっとさせたスープに黄色の卵麺が入った中国福建省スタイルの麺料理。ここの店のはサメ肉のフライがのっていて、スパイスの八角のスープは漢方薬のような、なかなか日本ではない味覚ですが、マイナーながらシンガポールでは人気の料理だそうです。

『土日祝日でも期限がズレない消費税関係書類』 2019.11.11

加入している税賠保険(税理士職業賠償責任保険)の保険会社から冊子「事故事例」が届きました。現在のところ、幸い弊所が毎年支払っている保険料は掛捨て状態ですが、このような冊子を加入者に配布することで加入者自身へ注意喚起になり、また保険会社も保険金負担が減って、ひいては加入者が支払う保険料の低減にもつながります。冊子の中の「2018年度 税目別内訳と主な自己原因」を見てみると、件数および保険金の支払金額とも約半分は消費税に関するもので、特に届出書の提出失念がよるものが多いです。件数の順から行くと、「簡易課税不適用届出書」、「簡易課税選択届出書」、「課税事業者選択届出書」など。そして、来月12月末は個人事業者にとって、これらの消費税の届出書の提出期限でもあります。

これに関連して「週刊 税務通信」(No.3579)では、『土日祝日でも期限がズレない消費税関係書類』という記事で、所得税等の確定申告時期と消費税関係書類の提出期限のズレについて載っていました。要するに令和元年分の所得税等の確定申告期限は、令和2年3月15日が日曜のため翌平日の3月16日(月)になる。一方で、消費税の届出書は「その提出があった日の属する課税期間の末日の翌日以降は、・・その効力を失う」と規定されていて、(年明け平日の令和2年1月6日(月)ではなく)令和元年12月31日までに届出書の提出が必要とあります。われわれは提出期限が土日祝日でも、それまでに提出を済ましてしまうでしょうが、一般の納税者の方が自ら提出するケースなどは、このようなズレについて認識しておく必要があります。

生前贈与の「相続時精算課税制度」、修正申告では非課税枠2500万円なしに 2019.11.04

2019年も11月に入ってそろそろ年末に近づいてくると、今年中の「生前贈与」を検討している方もいるかもしれません。生前贈与には、1人あたり年間110万円まで非課税の「暦年贈与制度」と「相続時精算課税制度」の2つの方法があります。「相続時精算課税制度」の概要は、① 非課税枠(特別控除)・・選択後、一生の累計額2500万円 ② 適用対象者・・贈与者は満60歳以上の父母・祖父母等、受贈者は満20歳以上の子や孫(養子を含む) ③ 申告は必ず必要 ④ 税率は20%(2500万円控除後) ⑤ 相続発生時に、贈与財産はすべて相続財産に持ち戻して相続税を計算などになります。

「相続時精算課税制度」で注意しなければならないのが、「相続時精算課税制度」を選択した後、その選択した父母・祖父母等からの贈与について、「暦年贈与制度」を適用することはできないことです。たとえば、父から「相続時精算課税制度」を選択して1000万円贈与を受けた年の翌年以降、同じく父より暦年贈与のつもりで110万円贈与を受けたとしても、「相続時精算課税制度」として翌年3月15日までに贈与税の申告をしなければいけません。贈与税額は非課税枠1500万円(当初2500万円-前回の贈与額1000万円)の範囲内ですので贈与税額はゼロですが、父の相続税の計算では累計額1110万円を相続財産に加算する必要があります。

やっかいなのは、この110万円贈与について、「相続時精算課税制度」として贈与税の申告をしていなかった場合で、その後に期限後申告をしたとしても非課税枠(特別控除)の適用はありません。したがって、22万円(贈与額110万円×税率20%)の贈与税額および加算税・延滞税の納付する必要がでてきます。また、父の相続税の計算では、この110万円も含め累計額1110万円相続財産に加算しますが、父の相続で相続税がある場合、支払った22万円の贈与税は相続税の前払いとして相続税から控除できます。

消費税率10%への引上げから1か月 2019.10.28

10月1日の消費税率10%への引上げからそろそろ1か月経過し、9月度の会計処理の確認のため関与先様を訪問してみると、いつもと違った変化があったりします。今回の税率改正では大きな「駆け込み需要」はないと言われていましたが、9月度に関してはどの業種も一様に売上高は増加し、とくに一般消費者向けに販売している業種は顕著でした。規模は大きくないながら、一定の「駆け込み需要」はあったようです。

また、関与先の仕入先で支払決済を「20日締め」としている業者は、10月20日分の請求では、同じ請求のなかで税率8%分と税率10%分が混在します。この対応として「9月21日~9月30日」と「10月1日~10月20日」と、1月間に2種類の請求書を発行するケースが多いです。したがって、9月度は「8月21日~9月20日」と「9月21日~9月30日」を計上することになります。一方、関与先自身の消費税10%への対応として、仕入高・外注費や経費を支払った日の費用としている関与先では、9月度の費用(税率8%)が10月に計上してしまうため、9月度で一旦未払計上して対応しています。期末に行っている会計処理を9月末でも追加して行う必要がありますが、期中の費用を現金主義で計上しているケースでは、消費税率の改定時にはどうしても必要な処理になります。

アワビ粥と冬虫夏草 2019.10.18

今週水曜日まで同業者の交流会で韓国釜山に行ってきました。いまのところ日韓関係についてよくないニュースばかりですが、民間レベルでは交流が継続しているものもあると聞きます。わたしが参加したものも、そういう趣旨で長年続いている交流会に今年参加しました。そして、現地ではけっこう美味なものやめずらしいものを食べることができたので、一部紹介したいと思います。

まず、朝食はロッテホテルのそばにある『海東ヘムルタン』でアワビ粥。ここは朝7時から開店してい地元でも人気の庶民的な店。出されたお粥の中には小ぶりの茹でアワビがいくつか入っていて、味は薄めですが付き合わせの惣菜や醤油を加えると程よい味になります。夕方の懇親会は高層マンションが立ち並ぶ海岸ちかくの海雲台の『イェイジェ』で韓定食(コース料理)いただきました。写真はその出された中の「冬虫夏草(とうちゅうかそう)」で、子囊菌類のキノコの一種。味覚を味わうというよりは、滋養強壮のため食事の最後の方に服用するような感じです。

そのあと、現地に詳しい人たちに連れられローカルな焼肉を食べに行きましたが、場所も店の名前もわかりません。とにかく地元の人しか行かないような店で、食材の肉は固まりのまま焼き、いい焼き加減のときにカウンターのおばさんがハサミで切ってくれます。それを箸で取って食べるわけですが、ほどよい熱さと油の感じが口の中で充満し、これぞ焼肉という感じ。写真は「サンナッチ」で有名なタコの踊り食いですが、あまり経験しない食感や歯ごたえを味わいながら、その新鮮さを堪能することができました。

そろそろ確定申告を意識 2019.10.12

10月も半ばにさしかかり、2019年も残り2か月あまりとなりました。個人の納税者の方々にとっては、暦年ベースの決算期間もすでに3/4以上過ぎていますので、そろそろ確定申告を意識する時期になっています。

まず、2019年に譲渡所得がある納税者の方については、可能であれば今年中に確定申告に添付する資料をいただくようにします。とくに「空き家譲渡特例」を適用する場合には、従来の譲渡所得の申告資料のほか、「家屋の使用状況のわかる写真」や「ガス供給終了証明書」など追加に必要な資料で、なかには今年中にしか準備できないものもあります。そして、そろったところで「譲渡所得の内訳書」の作成だけでも先に・・と思いますが、こればかりは会計システムが届く来年2月まで待たなくてはいけません。あとは、来年の消費税の計算方法について、来年開業3年目になる納税者だけでなく、他の納税者の方にも来年の資産の取得の予定など聞きますが、実際わからない場合が多いです。ただ、多額の資産の取得が確定していて、今年中に届出の提出が必要な場合は対応しなければいけません。

今年は所得がそれなりにあり何か対策が必要な納税者の方には「小規模企業共済」の加入をおすすめしています。(加入手続きは12月上旬まで) 「小規模企業共済制度」とは、国の中小企業政策の中核的な実施機関である中小機構が行う小規模事業の事業主や経営者を支援する制度で、確定申告書を見ていただくと、左下部分の「所得から差し引かれる金額」に「小規模企業共済等掛金控除⑬」がありますが、その部分に支払った掛金が全額記載され、掛金が全額控除されることになります。共済金は退職や廃業時などに受取り可能で、一括で受取る(分割で受取り公的年金と同じ扱いにすることも可能)と所得税法上の退職所得と同じ扱いになり、事業主にとって税務上非常に有利な制度です。