日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

11月以降の売上減少に対応「事業復活支援金」 2021.12.20

新型コロナウイルスの影響で売上が減少している事業者に対し、国が給付してきた給付金や支援金。これまで「持続化給付金」から始まり、「一時支援金」そして2021年10月分までの売上減少を対象としている「月次支援金」も申請期限が2022年1月7日に迫ってきました。「月次支援金」は申請前に登録確認機関の事前確認が必要で、その確認が受けられるのが申告期限の数日前までのため、遅くとも2021年12月28日には確認の受付けを行う必要あるのでご留意ください。

また、2021年11月以降の売上減少に対しては、先月閣議決定され、令和3年度補正予算案として2兆8032億円が計上される予定の「事業復活支援金」で対応する見通しです。支援金の概要は、2022年3月までの見通しが立てられるよう、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に地域・業種を問わず、固定費負担の支援として、5か月分(2021年11月~2022年3月)の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付します。

給付対象者は、新型コロナの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が50%または30%~50%減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者)で、給付額は前述5か月分の売上高減少額を基準に算定され、法人は上限最大250万円、個人事業者は上限最大50万円が給付されます。現在のところ、給付額の算定方式・売上高の減少率の対象基準年・登録確認機関の事前確認が必要か等、明らかにされていない点もありますが、今後は予算案が成立されしだい経済産業省(中小企業庁)のホームページ等から詳細が発表されるものと思われます。

『電子保存義務化 2年猶予』 2021.12.13

原則、紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、電子データ(電磁的記録)で保存をするための要件や電子データでやり取りした取引情報の保存義務などを定めた「電子帳簿保存法」、「① 電子帳簿・電子書類保存」「② スキャナ保存」は法律上任意ですが、「③ 電子取引」は規模に関わらず全ての法人・個人事業者に、令和4年1月1日からきちんとした対応が求められていました。

とくに中小企業にとって影響する取引として、電子メールで請求書・領収書その他これらに準ずる書類がPDFで添付されるものを受け取ったケースで、請求書等をPDFからの出力書面等による保存に代わり、専用のソフトウェアやタイムスタンプを使わない場合、① 請求書データ(PDF)のファイル名に規則性をもった内容を表示する ② 取引の相手先や各月などの任意のフォルダに格納するなど、追加で煩雑な事務作業が必要になり、施行日が迫った12月現在でも対応が困難な状況でした。

そのような中、12月6日付日本経済新聞の記事『電子保存義務化 2年猶予』では「政務・与党は2022年1月に施行する電子帳簿保存法に2年間の猶予期間を設ける。」と報じられました。「近くまとめる22年度与党税制改正大綱に盛り込み、年内に関連の省令を改正する。」とのことで、さしあたって2年間は従来の保存方法でも容認されるようです。これは日本のデジタル化の遅れというより、改正後も紙と電子の二重管理が必要なこと、法改正の認知度の低さなど、改正法自体とその方法に問題があったのではと思います。

紅茶のニルギリ 2021.12.06

先週の平日、所属する税理士会の所用で一日中大阪へ。午前の行事が無事終了し、午後の予定まで少し時間があったので、近畿税理士会館のある天満橋から電車1駅分を約20分で歩いて、「北浜レトロ」で紅茶をいただくことに。この「北浜レトロ」は本格的ブリティッシュ・ティーを出す有名店で、古い洋館の建物は1912年にもともと証券会社の商館として建てられました。現在は国の登録有形文化財にも指定されていて、「北浜レトロビルヂング」として1階は紅茶や雑貨などの販売、2階は喫茶店として使用されています。

建物の内部は英国風というより、内装やインテリアなどはすべて英国のもので使われていて、英国にいる雰囲気のよう。わたしのオーダーは、「紅茶のブルーマウンテン」と呼ばれている南インドのニルギリ丘陵でつくられる「ニルギリ(Nilgiri Tea)」。紅茶はまったく詳しくないですが、クセが少なく、すっきりとして飲みやすいのが特徴。飲み方は大と小とふたつのポットが出てきて、小さい方のポットにはすでにニルギリ茶葉と熱湯が入っていています。それがなくなると大のポットに入っている熱湯を注ぎ、延々と紅茶を楽しむことができます。ちなみにこの店は制限時間が90分となっていますが、たえず入店を待つ行列ができていて長居する気になれませんでした。メニューには英国式のアフタヌーンティー・セットもあり、大阪のビル街の一角でちょっとした旅行気分を味わうことができます。

湖東 百済寺の紅葉 2021.11.29

先週後半から急に寒くなってきましたが、わたしは湖東三山の中で最も歴史が古く、いま紅葉が見ごろの百済寺(東近江市)へ行ってきました。当日出発する大津・草津辺りはまだ晴れ間もある天気でしたが、名神高速に入って北上するにつれ少しずつ冬空になり、八日市インターを出て田園地帯を通る頃みぞれ交じりの冷たい雨に。このあたりは同じ滋賀県でも、湖南と湖東の気候のちがいを感じます。

この百済寺は平安時代、押立山(771.8m)の山腹で大伽藍を構えていましたが、たびたびの火災や戦火でほとんどは焼失してしまったそうです。現在も山そのものを使った広大な敷地や立派な石垣は残っていて、たくさんの石段を上がっていかないといけないのは、参拝しているというより山登りといった感覚。写真は長い石段の参道を登ったところにある仁王門で、正面の約2.5mの大草履はこの寺のシンボルになっています。

本堂に向かう参道を登っていくと、目に入る紅葉した木々、苔むした石段とそこに落ちている色づいた葉っぱのコントラストはこの季節らしい趣きを堪能することができます。寺の大きな敷地の中にある山の中腹の遠望台からは、寺の本坊越にそこだけ日差しに照らされた湖東平野を一望でき、安土城跡や太郎坊の先には琵琶湖の湖面や比叡山まで見渡せ、なかなか壮大な風景を楽しむことができました。

連結納税、来年度から「グループ通算制度」へ移行 2021.11.22

親会社と100%子会社の企業グループを一つの企業として法人税を納税する連結納税制度、2022年4月1日から開始する事業年度から「グループ通算制度」に移行されます。新しい制度では税務調査で税額の修正などがあった場合でも、連結納税制度では行ってきたグループ全体の税金の再計算は基本的に不要で、修正のあった法人のみの再計算で済みます。企業にとっては損益通算のメリットは維持しつつ事務負担の軽減ができ、また申告書の作成などに関与する我々税理士にとってもありがたい制度です。

現在、連結納税を採用している企業は、原則自動的に「グループ通算制度」に移行することになっていて、ほとんどの企業が新制度に移行すると見込まれています。また、「グループ通算制度」移行前に、連結親法人が『グループ通算制度へ移行しない旨の届出書』を税務署長へ提出した場合には、連結納税から通算制度を適用しない単体納税に戻ることもできます。

連結納税を採用していなかった企業が「グループ通算制度」の適用を受けようとする場合には、同一の通算グループとなる法人のすべての連名で、『通算制度の承認の申請書』を通算親法人となる法人の所轄税務署長を経由し、国税庁長官に提出することになります。その提出期限は、通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の3月前の日までとなっていて、新制度がスタートする2022年4月1日から適用するのであれば、今年の12月末までに提出が必要になりますので注意が必要です。

草津市や栗東市は、滋賀県事業継続支援金(第3期)に上乗せ給付を行います 2021.11.15

新型コロナウイルスの影響を受ける滋賀県内の中小企業等・個人事業主で、「① 9月分または10月分の国の「月次支援金」を受給した方 ② 2021年9月または10月のいずれかの月の売上が前年または前々年の同月に比べて50%以上減少した方 ③ 2021年9月と10月の売上の合計が前年または前々年の9月と10月の売上の合計に比べて30%以上減少した方」のいずれかに該当する支給対象者が受給できる「滋賀県事業継続支援金(第3期)」(支給額:中小企業等 20万円、個人事業主 10万円)、申請期間については11月30日(火)まで(郵送申請は当日消印有効)となっています。

また、草津市・栗東市では、滋賀県事業継続支援金(第3期)の上乗せとして、「草津市事業継続支援金」、「栗東市事業継続応援支援金」を給付することが決定されました。給付要件は滋賀県事業継続支援金(第3期)の給付決定を受けていること(申請の際、給付決定通知書の写しなど必要)、給付額は中小企業等 10万円・個人事業主 5万円になります。申請の受付期間は、現在のところ2021年12月上旬から2022年1月下旬を予定していますが、内容は今後変更される可能性があり、詳細は決まりしだいホームページなどでお知らせされるとのことです。

人生100年時代の無形の資産 2021.11.08

2か月前からNHKの『ラジオビジネス英語』(講師 柴田真一)をよく聞いています。放送は毎週月曜から金曜まで、月曜・火曜はビジネス英会話、水曜は英文メール、木曜・金曜は各界の著名人へのインタビューとそれぞれパートがあり、いろんな状況でバランスよく英語を学習できるようになっています。とくに木曜・金曜のインタビューはレベル的に上級(わたしの感想)になりますが、インタビューされた方の考え方や世界観が表現された英語なので、より理解しようとして聞くようになります。

とくに10月号木曜・金曜のインタビューでのリンダ・グラットンさん(英国人女性、教授・作家・経営コンサルタント)の話しは興味深かった。グラットンさんは2016年「LIFE SHIFT(ライフ・シフト)-100年時代の人生戦略」を共著で出版し日本でベストセラー、安倍首相(当時)の人生100年時代構想会議メンバーにも唯一外国人として招へいされた方。たとえばインタビューのなかで、グラットンさんは超高齢化社会を生きていくうえで重要なものは、金融資産のほかに無形の資産(intangible assets)として「一つは健康(health)、もう一つは学習や知識(learning and knowledge)、そして3つ目は社会との関わり(social relationship)」をあげられていました。わたしにとってもいろいろ気づかされ、考えさせられる内容でした。

所得税の第2期予定納税、11/15まで減額申請が可能 2021.11.01

給与所得者が源泉徴収を経て年末調整を行うように、個人事業所得や不動産所得のある納税者の方で、前年分の所得金額や税額などを基にして計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上の場合、その年の所得税等の一部をあらかじめ納付する必要(予定納税制度)があります。前年令和2年分の税額等を基にした「予定納税基準額」が15万円以上の方は、「予定納税基準額」の「1/3の金額」を(第1期分)令和3年7月1日~8月2日、(第2期分)令和3年11月1日~11月30日の納付期間に納付(振替日は納期限と同日)することになっています。

ただ、予定納税の義務のある方が、事業不振等により納付期間前日の6月30日、10月31日の現況で申告納税見積額が「予定納税基準額」に満たないと見込まれる場合、予定納税額の減額を求める減額申請の手続きができます。たとえば、緊急事態宣言等解除後も事業回復が遅れ、第2期分の予定納税額を納付することが困難と見込まれる場合、今月の11月15日までに『予定納税額の減額申請書』を所轄税務署に提出することで減額の申請が可能です。この際申告納税見積額(10/30の現況による)の計算の基礎となる事実を記載した書類の提出も必要になります。

減額申請の理由については、事業の全部・一部の廃止・休止・転換(法人成りも含む)、災害・盗難・横領のよる損害、多額の医療費を支払った並びに扶養親族の増加、社会保険料控除・小規模事業共済等掛金控除など金額の増加のケースも認められます。令和3年分の確定申告の法定納期限は、現在のところ令和4年3月15日になっています。この予定納税額を納付すると確定申告で還付されるとしても、実際手元に還ってくるのは数か月後になってしまいます。とくに個人事業者で資金繰りに留意しないといけない納税者の方にとっては、この予定納税の減額申請を検討されてはいかがでしょうか。

小規模企業共済、年払い掛金の振替日の確認を 2021.10.25

10月に入ってから個人納税者の方には、各保険会社から「令和3年分 生命保険料控除証明書」、「令和3年分 地震保険料控除証明書」が届いていると思います。これらは保険料を支払ったことを証明する書類で、年末調整や確定申告の計算で必要なものですので、それまで保管をお願いします。(紛失した場合でも、インターネット手続き(24時間)による再発行やパソコン端末による控除証明書の電子データ受取りなどあります)

また、小規模企業共済に加入されていて、年払い掛金(12回分)で銀行振替を選択された方は、口座振替日はこれから12月かけてが多いと思います。その場合は口座振替日のだいたい10日前に、小規模企業共済掛金請求の通知書として「口座振替予定のお知らせ」が届きますので、記載されている ① 振替口座の情報(屋号付き口座名の使用は不可、個人名のみの口座が使用されています) ② 請求金額 ③ 振替日 をよくご確認ください。(生命保険料控除証明書に相当する小規模企業掛金共済の「掛金払込証明書」も送付されます)

年払い掛金の振替ができなかった場合、未納分は翌年(令和4年)に一時的に毎月納付となり、加えて年払い納付がありますので2年分の掛金が控除対象になります。小規模企業共済制度は、国の機関である中小機構が小規模事業の事業主や経営者を支援するための制度。支払った掛金は全額所得控除(一括年払いで84万円まで可能)でき、共済金を将来の退職・廃業時に一括で受け取った場合、退職所得として取り扱われる等のメリットがあり、個人事業主や中小経営者には税務上有利な制度です。こちらの新規加入(令和3年分 確定申告で控除)の手続きは今年12月上旬まで可能になっています。

フィンランド「フィンレイソン展」 2021.10.18

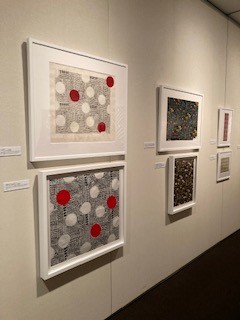

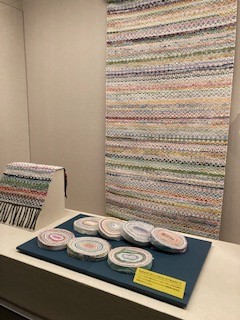

どこか週末に行けるおもしろい美術館・博物館を探したところ、北欧のテキスタイルの展示会「フィンレイソン展」が、10月9日から京都文化博物館で開催されているというので行ってきました。フィンレイソンとは1820年に設立されたフィンランド最古のテキスタイル会社。日本ではそれほど知られていませんが、フィンランドの家庭では寝具や服地などによく使われてきました。展示室では設立から現在まで、時代ごと作家ごとに変遷するデザインを原画とテキスタイルと見比べながら楽しむことができるようになっています。

写真(左)は1970年代に人気を博したデザインで、カラフルで幾何学的なパターンがあしらわれています。これは日照時間が極端に短く家に引きこもりがちになってしまう冬の北欧でも、見る人の生活に楽しみを与えるよう、このようなデザインが好まれるそうです。写真(右)は、フィンランド全土から回収された古いシーツをリユースして作られたカーペット。現在はリサイクルなど地球環境に配慮したSDG’s(持続可能な開発目標)にも重点をおいているとのことで、このあたりも北欧らしいところです。

帰りはすでに日没をかなり過ぎていましたので、展示会が開催されていた京都文化博物館 本館の隣り、古い赤煉瓦造りの別館がライトアップされ、京都の街並によく映えていました。この別館の建物は1906年の竣工で、1965年までは日本銀行京都支店として使用、現在は国の重要文化財に指定されています。